今回の内容を開始する前に、力士の名前に関する興味深いエピソードを挙げてみたいと思います。

言うまでもなく力士名は力士自身や師匠、あるいはファンの熱意から生まれたものでしょう。その背後には様々な物語や想いがあります。その中には、地域の伝統や風習を反映したものや、力士の意志や信条を示すものもあるでしょう。

力士名には、読み方や意味を理解することで、その持つ魅力や奥深さを感じることができます。しかし、初見でその読み方が分からない名前も多く、その面白さや難しさを感じることもあります。

そして、このような力士名の奥深さや難しさは、相撲ファンや視聴者にとっては独特の魅力となっています。それぞれの名前には、力士の個性や魅力が込められており、その名前の持つ意味や背景を知ることで、彼らの世界に一層深く入り込むことができるでしょう。

そこで、今回の内容では、力士名の読みにくさや意味について探求し、その背景や由来に迫ってみたいと思います。力士名は、相撲界の一端を垣間見る窓であり、その奥深さを垣間見ることで、相撲の魅力にさらに触れることができるでしょう。

読みにくい力士名の由来や背景について

読みにくい力士名の由来や背景について考えると、相撲の歴史や文化、個々の力士の出自などが重要な要素となります。

まず、相撲の世界では力士名は非常に重要であり、その名前には力士の出身地や師匠の名前、力士自身の特徴や意志などが込められることが一般的です。しかし、時にはこれらの要素が複雑であったり、日本語以外の言語や文化に基づいていたりすることがあり、それが読みにくい力士名の背景となることがあります。

例えば、力士名の由来としては、出身地や地元の伝統的な名前、その地域の風習や信仰、あるいは師匠や先代力士からの命名などが挙げられます。しかし、読みにくい力士名の場合、その名前が地域名や伝統的な言葉であったり、師匠の名前や先代力士の名前が含まれていたりすることがあります。これらの名前は一般的な日本語の読み方と異なる場合があり、その結果、読みにくさが生じることがあります。

また、力士名は時に外国からの影響を受けることもあります。例えば、外国出身の力士が日本の相撲界に入る際には、その出身国の言葉や文化に基づいた力士名が与えられることがあります。これらの名前は日本人にとっては読みにくい場合がありますし、時には発音自体が難しいこともあります。

さらに、力士名は時代や流行によっても変化します。過去には古風な名前が多かったり、現代風の名前が増えたりすることがあります。特に、最近では若手力士の中には、漢字の組み合わせや読み方が斬新であったり、ファンシーな名前を持つ者も増えています。

これらの要因が組み合わさり、読みにくい力士名が生まれることがあります。その結果、ファンやメディア、時には力士自身も名前の読み方や意味について混乱したり、誤解を招いたりすることがあります。このような背景を理解することで、読みにくい力士名が持つ文化的な意味や複雑さに迫ることができます。

力士名の文字数の分布と傾向

力士名の文字数の分布と傾向を調査すると、様々なパターンや特徴が見られます。

まず、力士名の文字数は一般的に2文字から4文字の間に集中しています。これは、相撲界において短い名前が一般的であり、読みやすさや覚えやすさを考慮した結果であると考えられます。例えば、横綱や大関といった上位の力士の多くが短い名前を持っています。

一方で、3文字以上の文字数を持つ力士名も存在します。これらの名前は比較的少なく、特に古典的な力士名や由緒ある名前に見られます。また、外国出身の力士が持つ名前や、新しい時代に登場した力士が持つ名前にも3文字以上の名前が見られることがあります。

また、力士名の文字数には地域差や師匠の影響も見られます。一部の地域では短い名前が好まれる傾向があり、一部の師匠や部屋では特定の文字数や特定の読み方を持つ名前が多く見られることがあります。

力士名の文字数の分布や傾向は時代とともに変化してきました。過去には、より短い名前が一般的であった時代もありましたが、近年ではより多様な文字数の名前が登場するようになっています。これは、相撲界や社会全体の変化に伴うものであり、新しい時代に登場する力士や外国出身の力士が持つ名前が多様化していることが影響していると考えられます。

力士名の文字数の分布と傾向を調査することで、相撲界の歴史や文化、そして社会の変化を理解することができます。これらの情報は力士名に関する研究やファンにとって興味深いものであり、相撲界の魅力をさらに深く探る手掛かりとなります。

力士の改名に関して

力士の改名は、相撲界において比較的頻繁に行われる出来事であり、様々な要因によって引き起こされます。力士の改名は、彼らのキャリアやパフォーマンスに大きな影響を与えることがあり、相撲ファンや関係者にとっても注目される出来事です。

まず、力士が改名する理由の一つには、師匠や親方からの命名によるものがあります。力士が新たな番付や新たな段位に昇進する際、師匠や親方がその力士に新しい名前を与えることがあります。これは、新たな段階に進むにあたっての新たなスタートを意味し、力士の成長や進化を象徴するものとして行われることがあります。

また、力士が新しい師匠や部屋に移籍する場合にも、改名が行われることがあります。新しい師匠や部屋に移ることは、力士のキャリアや環境に大きな変化をもたらすため、その新たな環境に適応するために、力士が新しい名前を持つことが求められることがあります。

さらに、力士自身が改名を望む場合もあります。これは、力士が自身の成長や変化、あるいは新たなスタートを切りたいと考える場合に行われることがあります。例えば、特定の理由により過去の名前に不本意な出来事が関連付けられている場合や、ファンやメディアからの受け止め方を変えたいと考える場合などが挙げられます。

力士の改名は、相撲界において重要なイベントであり、しばしばメディアの注目を集めます。改名によって力士のイメージやキャリアに変化がもたらされることがあり、その影響は力士の将来に大きな影響を与えることがあります。したがって、力士や関係者は改名を慎重に検討し、その決定を行うことが一般的です。

相撲界における力士の改名は、彼らのキャリアや成長、そして相撲界全体の歴史や文化に深く関わる重要な出来事であり、その意味と影響を理解することは、相撲ファンや関係者にとって重要なことです。

改名する力士の割合について

力士の改名は比較的頻繁に行われることがありますが、具体的な割合は年度や相撲界の状況によって異なります。一般的には、新しい階級に昇進したり、新しい部屋に移籍したりする際に改名が行われることが多いです。

例えば、年度ごとの改名の割合は、力士の昇進や移籍の状況に大きく左右されます。特に新入幕や新入幕に昇進した力士が改名することは比較的頻繁に見られます。また、師匠の死去や部屋の存続状況などの要因も改名の頻度に影響を与える場合があります。

具体的な割合を知るためには、年度ごとの改名の数を集計し、全体の力士数に対する割合を算出する必要があります。これにより、改名の頻度や割合を把握することができます。

相撲界では、力士の改名は一般的な出来事であり、特に大きな問題とはされていません。力士名の変更は力士の新たなスタートや成長を象徴するものとして受け入れられています。

特徴的な名前の力士の紹介

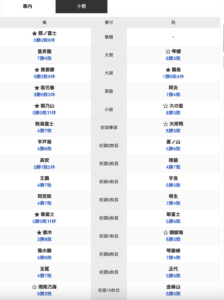

2024年夏場所現在(2024.5.28)時点での番付表には、相撲好きが増え、人気力士だけでなく、幅広く力士の動向を注視する人も増えています。しかし、初めて相撲を観戦した際に、難解な力士名の多さに驚いたことを覚えています。(今でも時折読み違えることがありますが…。)

例えば、番付の上から豊昇龍関。読み方を一発で言える人は多くないでしょう。「とよのぼりゅう?」、「ほうしょうりゅう?」と迷ってしまいます。次に阿炎関。初見の人のほとんどは「あえん」と読むでしょう。検索してもほとんど情報が出てこなかった汗。正解はナイショですね。(なんでやねん。)

さらに阿武咲。ん?武井咲?と思わず間違えそうになります。でも違います。なんと「おうのしょう」と読むのです。ちょっと、これは当て字ですかね。でも、ご本人が気に入ったから決めたのでしょうし、それを尊重するのみです。

最後に、個人的に好きな名前の力士がいます。美の海関。読める人は読めると思います。昔、ドラマでもありましたよね、「ちゅらさん」。ご当地の名前をつける力士も多いですが、この美の海関はそんな故郷を思い出させる響きの良い名前だなと個人的には感じます。今場所は好調を維持しているので、是非三役まで上り詰めてほしいなと思います。

さて最後にたまたまネットニュースで見つけたトンデモ力士名の記事を紹介します。

目を疑いました。「しょ、しょうたいむ?」伊藤さん、何があったんですか?お名前が翔さんなのでしょう、伊藤翔さんなのかな?「大夢でタイム」と読ませるところはキラキラネーム真っ青ですね。これぞまさに、注目の若手力士といった感じでしょうか。THE TIMEで取り上げてもらえたらいいですね。(すでに取り上げられていたらすみません。)

まとめ

今回は、相撲界の力士名について考察してみました。改名をする力士も少なくない中で、最近ではいわゆる「キラキラネーム」とも言える力士名が増えているのが現状です。私たちファンの立場からすると、名前が読みやすいかどうかは大きな問題ではありませんが、読めない名前があると戸惑うこともあるのは仕方ないことかもしれません。

大相撲は江戸時代から続く伝統的な競技であり、力士名は様々な経緯や歴史の中で決められてきました。このような背景を持つ四股名に対して、現代の感覚では珍しいと感じるものも多いでしょう。今後も多くの若手力士が登場し、個性的な名前が増えることが予想されます。

読みにくい名前があっても、それを理由に批判するのではなく、温かく応援する姿勢が大切です。名前に込められた意味や背景を知ることで、さらに深い応援ができるようになるでしょう。大相撲の魅力の一つとして、多様な力士名も楽しんでいきたいですね。

結局のところ、力士の名前は個性を表す重要な要素の一つです。その名前を通じて力士のキャラクターや意気込みを感じ取ることができるのは、ファンにとっても大きな喜びです。これからも新しい力士が登場し、どのような名前が出てくるのか楽しみですね。読みにくい名前も含めて、相撲界の多様性を尊重しながら、引き続き応援していきましょう。